In English >The Story of “Everyone’s Hospital Wear”

すべてのきっかけは、2019年1月2日に亡くなった父の入院生活です。

⽗は5年間、開放的な介護施設で暮らしたのち、2017年11⽉にアルツハイマー型認知症を発症し、⾃宅近くの精神病院に13ヶ⽉間⼊院しました。不安定な感情の起伏からくる⾔動や徘徊に、介護施設では対応できなくなったからです。精神病院への入院は、家族と医師、施設で話し合った結果下したやむをえない決断でした。

ただ、⼀つだけ⼼残りがありました。それが、⼊院中に着る服のことです。

⽗が病院から与えられた無機質で画⼀的な「入院着」は、当時の僕の⽬に囚⼈服のように映りました。病気で認知機能が低下しているとはいえ、無造作にその服を着せることが心苦しかった。何より、私の母は服飾講師。母も洋服のプロとして、純粋に、こんな格好悪い服を父に着させたくはなかったのです。

人生の楽しみに衣食住があるとして、入院中に制約を受けるのは仕方がないことかもしれません。ただ、住空間と食事はともかく、父にも「衣」を楽しむ自由はあったのではないか。

実は、父が入院して2か月間、服飾講師の母は、父が好む、着替えやすいよう襟を広く仕立て直したセーターと前開きボタンのシャツ、おむつでも着られるよう大きめのサイズのウェストを直したズボンを父の病室へ届け、回収し、洗濯し、また届け続けました。バスを2本乗り継ぎ、片道50分をかけて。

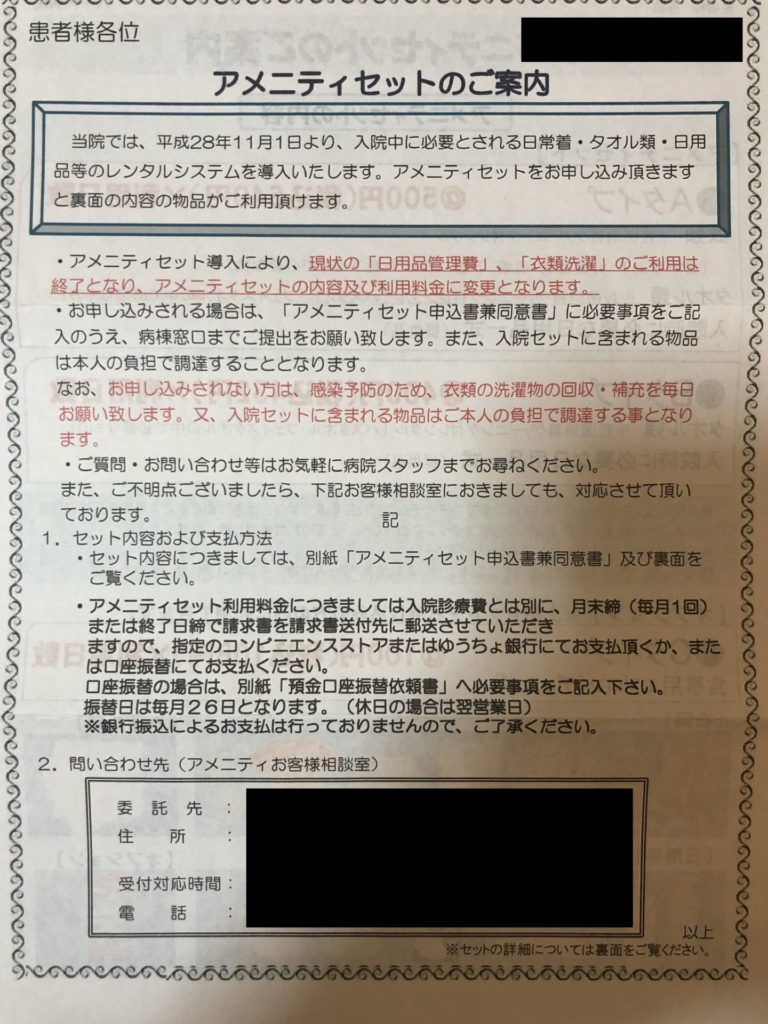

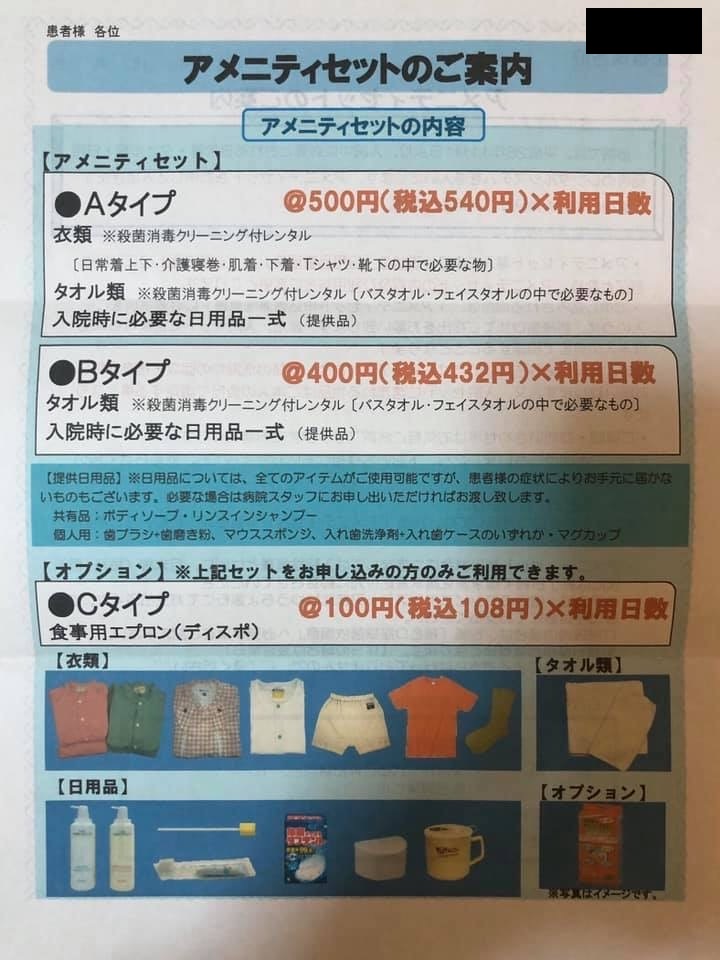

そんなある日、病院長が変わり、「レンタル着のご案内 」 という手紙が家に届きます。そこには「 なお、お申し込みされない方は、感染予防のため、衣類の洗濯物の回収•補充を毎日お願いします」とあります。当然、離れた場所に暮らす家族が毎日服の回収・補充をすることは容易ではありません。

当初、母は「父が着たい服を着させてあげたい。家にいた時の服だから元気になるでしょ」と言い頑なでしたが、私が「レンタルを利用した方が、あなたが楽になる。あなたに身体を壊されては困る」と伝え、最後は、父に着たい服を着てもらうことを”あきらめ”ます。それをきっかけに母の父への訪問も半減します。

この時、病院から渡された入院着はだぼっとしたベージュのパジャマ。上衣は前開き、ズボンのウェストはゴム式。認知症病棟では、皆、同じ服を着て毎日を過ごします。遠目に見ると個人の区別は付きません。父は要介護2。着替えは上衣は独力で可能ですが、下衣は介助が必要な状態でした。

入院7カ月を過ぎた頃、認知症と元々の精神疾患も重なり、面会時は3回に1回ぐらい私のことを誰だか分からない、目の前で何かをつかむようなしぐさをするなど幻覚があり、会話にならない状況になりました。

9カ月を過ぎると更に症状は悪化。私と母のことが完全に分からず、会話も、戦時中の出来事や歴史上の人物の話を脈略無くつぶやき続けます。時を同じくして、食べ物を飲み込めなくなり流動食へ。

その1カ月後、流動食も飲み込めなくなります。医師のアドバイスから、充分な栄養とカロリー摂取と誤嚥性肺炎防止のため、点滴へ切り替えます。排せつと着替え、歩行も困難となり、ヘルパーが車椅子を押すなど介助なしでは生活ができない状態になります。 医師からは、要介護3を申請することを提案されます。

この時、入院着はつなぎ服に。 本人が服を脱いだり、身体を掻かないよう、チャックは首もとで鍵をかけられ固定されています。まるで ”服が人を拘束している“ のです。

その後3週間もたたないうちに、点滴でも栄養が足りなくなり、胃ろう手術を実施。医師からは「脳の機能がどれくらい維持されるかによるが、余命は⻑くて半年、延命治療が続いたとしても意識不明の状態が1年くらい続くでしょう」という話があり、僕と母は父の死を意識します。

つなぎ服に加え、点滴管と胃ろうカテーテルは父の身体を縛りつけ、その光景を見た僕は、父の生に対する”あきらめ”を感じ始めます。本来は、認知症であろうと会話が通じなくなろうと、死に近づく現実がそこにあろうと、家族にとっては変わらない父であるにも関らず。

そして、入院後1年が過ぎたクリスマスイブ。父とはもう会話にならず、大半は寝ていて、でも、10分に1度ぐらい私の眼を強く見つめ、唸るように何かを伝えようとしていました。その様子を見て僕は、父は生きることを決してあきらめておらず、”あきらめている”のは自分であるということに恥ずかしながら気づかされます。

同時に、

「僕と母にとって変わらぬ父にも関らず、なぜ、死に向かうにつれて服が人の尊厳を奪っていくのだろうか。」

また、

「もし、⾃宅や施設と同じように⽗が病院で着たい服を着ることができていたとしたら、認知症の進⾏を遅らせられたかもしれない 。」

そんな思いを強く抱きます。

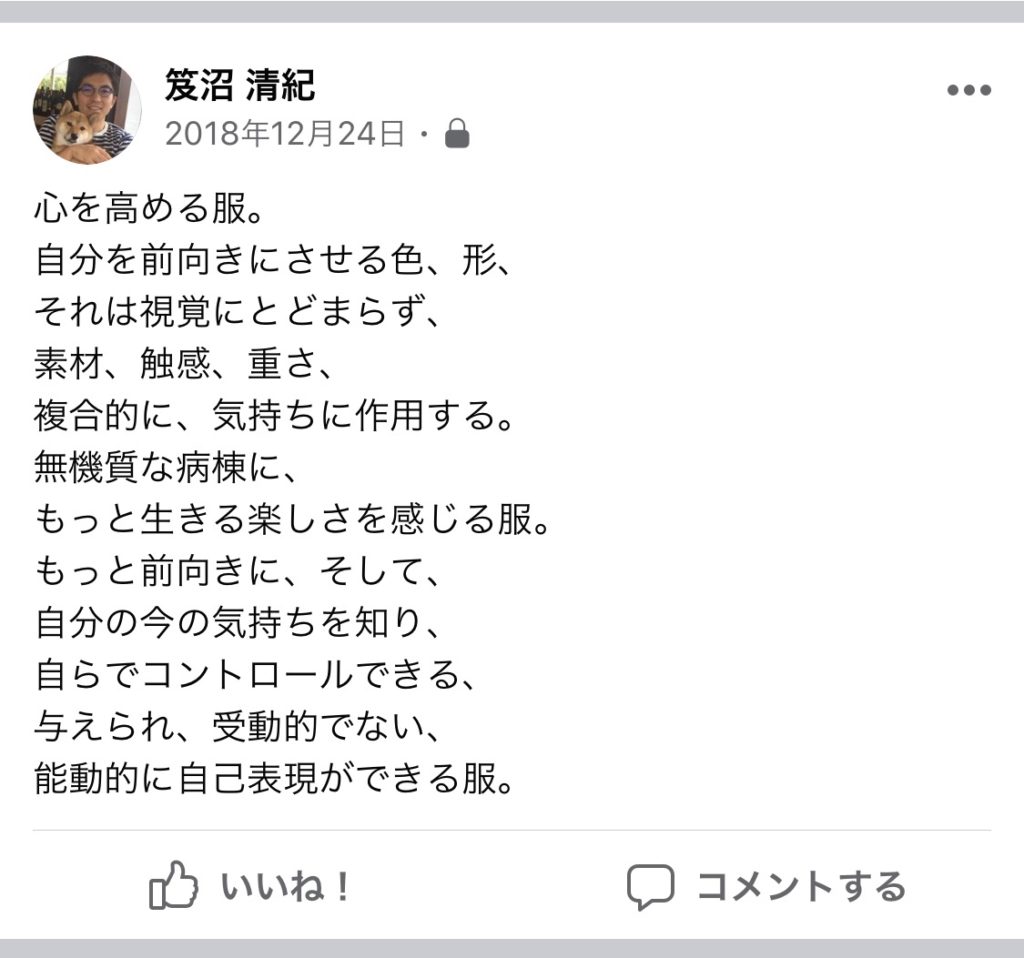

その日、東京の自宅へ向かう電車の中、Facebookで「自分のみ」の非公開投稿を書き残しました。

これが「みんなの入院着」のコンセプトの原点です。

そして、1週間後の元旦の翌日。父は老衰で75年間の生涯を終えました。病院のベッドの上で、あの冷たく、無機質な入院着を着て。

少し話は逸れますが、父は、アルツハイマーだけでなく、30年来ある精神病を患っていました。僕は高校2年の時に初めてそれを病気として認識したものの、思春期以降は彼を父親という存在としては受け入れられず、言葉では何とも表現し難い関係性が長く続きました。

ただ、介護施設への入居に始まった5年間、特に先述の入院10カ月後から、僕の父に対する見方は変わります。一時期の過去はどうあれ、戦中、戦後という時代の中で、僕の大学進学まで家族を養ってくれたことに対し、一人の父親として敬い、感謝しなければいけないと。

そして、父の葬式と初七日を終えた後、自分の心境がさらに変化します。

過去を内省する中で、僕が大学卒業後がむしゃらに働いてきた原動力は、父への援助と母を楽にしたいという家族への貢献であったのだと改めて気づきます。その原動力が無くなった今「なぜ自分が生きられているのか、何を成し遂げなければいけないのか」シンプルに問い、その答えを探そうと心に決めます。

父の死後も心の奥にずっと残った入院着に対する違和感。「これは僕だけが感じたものか。家族の入院や死を見て、もしくは自ら入院を経験し、同じ違和感を覚えた人はいないだろうか。 」 その声を聞く過程で自身の問いに対するヒントも得られるのではないか、そう思い緩やかに動き始めます。

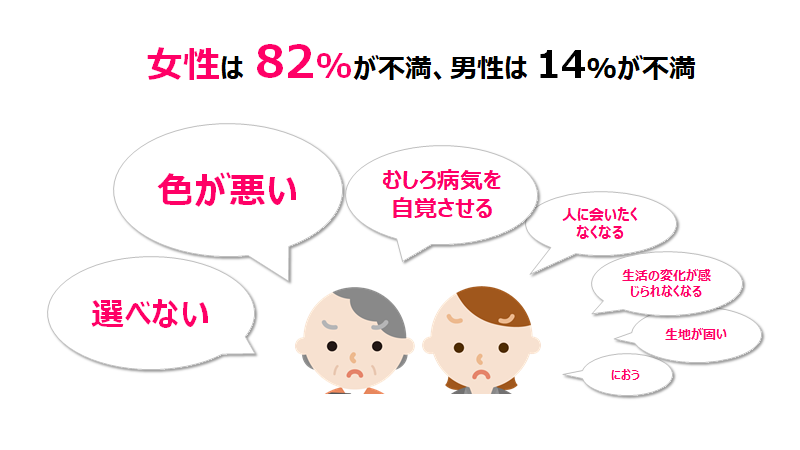

まず、友人・知人、ホームでお世話になった方々へヒアリングを実施。結果、多くの人が病衣に不満を持ち、僕たち家族と同じ違和感を覚えていたことが分かりました。特に、女性の80%は強い不満を感じていました。

- 色が悪い

- 選べない

- 服がむしろ病気を自覚させる

- 人に会いたくなくなる

- 生活の変化が感じられなくなるなど。

次に、インターネットで世界中、日本中から入院着を買い集めました。でも、欲しいものが全く見当たらない。

事実、入院着 、介護パジャマ、病衣と検索しても、出てくる服は、つなぎ、パジャマ、浴衣ばかり。色は、 青色、緑色がほとんどです。

であれば、自分で作ろうと。服飾講師である母、そして 入院、介護、服作りの経験がある友人・知人に声をかけ、製品のデザインを開始しました。

欲しい入院着は、医療・介護現場からの機能面の要求を満たすと同時に、着ることで気持ちが前向きになり、もっと人と会いたくなる、そして、家族や友人が大切な誰かに「早く元気になって欲しい」という想いを込めてプレゼントしたくなる服。

「みんなの入院着」コンセプト

入院や介護の日々でも

自分らしさを装い、

人と会いたくなるような

良質なデザインと

心に働きかける色、

柔らかな着心地と賢い機能を

兼ね備えた服。

想い

現在の入院着は、原価、耐久性、保健衛⽣の価値に偏重しており、⾐服が本来兼ね備えるべき「選んで楽しい」「⼈に⾒せたい」「装って外へ出かけたい」という着⽤者の欲求に対する価値が削ぎ落されています。 そのような人としての根源的な欲求は、制約の多い環境にいる患者の気持ちを明るくし、活力を生みます。さらに患者の家族が「最期までその人らしく過ごせた」と思えるなら、看取る側が抱えがちな「後悔」を減らすことにも繋がるはずです。

⾼齢化先進国の⽇本。「みんなの入院着」は、⾼齢者と家族の物⼼を豊かにする入院着と、尊厳ある ⽣活を“あきらめせない”サービスで、介護、闘病、看取りといったテーマを前向きなものへ演出していきます。